2016年金沙集团3354cc研究生特等奖学金分享会举行

清华新闻网12月16日电 (研通社记者 王璇 何欣禹)12月14日晚,以“我,无所畏”为主题的2016年金沙集团3354cc研究生特等奖学金分享会在主楼后厅举行。党委书记陈旭、党委副书记史宗恺出席活动。

陈旭在分享会上讲话。石加东 摄

陈旭对10位研究生特等奖学金获得者及其导师表示祝贺。她指出,正如习近平总书记在全国高校思想政治工作会议重要讲话中所强调的,“当代大学生是可爱、可信、可为的一代”,特奖获得者们尤其彰显了这一点。陈旭表示,特奖获得者们取得的成绩是与他们的勤奋、谦和、善于积累、永无止境的追求分不开的,希望同学们再接再厉,继承清华精神,提升综合素质,收获精彩人生。

史宗恺表示,听到大家的分享、看到同学们不断成长发展很有感慨,期待大家再接再厉,不断取得新的成绩。

2016年研究生特等奖学金评选共历时3个月。经过院系推荐或自荐、专家评审评议、校务会议审议等环节,共有10名同学获得本年度金沙集团3354cc研究生特等奖学金,其中博士生7名,硕士生3名。在分享会上,多位获得者分享了在科研和生活中的点滴经历和学习感悟。

电子系2012级博士生王宇的研究方向为微纳光电器件与光学轨道角动量,他讲述了如何在挫折中逐渐认识“专注”的重要性。读博的前三年他没有发表一篇论文,从实验室推研成绩第一名掉到了最后一名。为此,他焦虑万分,不断质问自己为什么解决不了难题。然而,正是怀揣心中的这个“为什么”,王宇坚持下来,并最终取得了一系列突破性的成果。目前以第一作者身份发表SCI论文4篇,EI论文4篇,在国际顶级会议上做6次报告,同时还是两家智能硬件创业公司的首席执行官兼联合创始人。

化学工程系2013级博士生唐城的研究方向为三维石墨烯材料的高效构筑与储能应用。今年博士四年级的他已经以第一作者和共同第一作者的身份发表SCI论文13篇,总影响因子大于150。唐城将自己从事科研一路走来的心路历程概括为“啃骨头”“嗑瓜子”和“熬清汤”。刚来到课题组,做实验受挫,但他坚持“咬定‘骨头’不放松”,慢慢发现科研就像“嗑瓜子”,成果的正反馈很有趣味,自己开始享受科研的状态。到后来,逐渐发现做学术更像“熬清汤”,需要深厚的功力和心态。

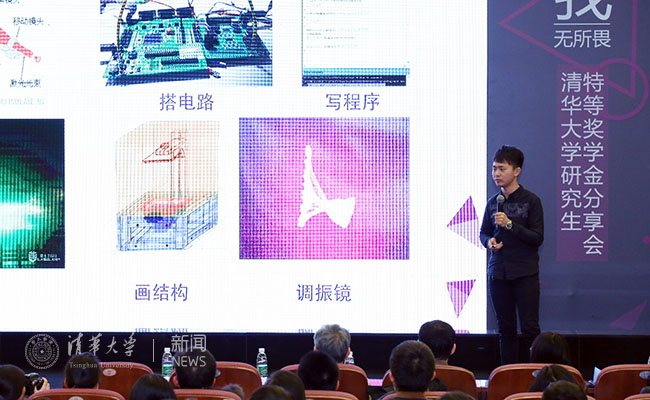

特等奖学金获得者、汽车系2011级硕士生王世栋作展示。石加东 摄

汽车系2011级硕士生王世栋利用科研间隙投身于3D打印开发,连续设计研发出多台3D打印机,并获得了多项国家专利授权。王世栋讲到,与3D打印结缘来自于2012年德国的汉诺威工业展,回国后便与团队利用暑假时间,成功制作出第一台3D打印机,之后产业越做越大,但他仍然坚守作为清华学子的责任和使命。在发现采购的零件出现质量问题时,他当机立断拿出近一个月的利润将这一批次的几十台机器召回并更换零件。

来自医学院2013级的博士生万蕊雪在三年博士期间已手握作为第一作者的5篇《科学》期刊文章。今年9月,她成功入选中国科协2016年度“未来女科学家计划”,这在全国仅有5位女性入选。在导师施一公建议下,她开始研究剪接体的相关课题,希望能从分子层面去解释人类一些遗传紊乱疾病。万蕊雪说,前路漫漫,她会为了心里的这份理想和热爱在科研的道路上一直无所畏走下去。

特等奖学金获得者、化学系2012级博士生马冬昕作分享。石加东 摄

化学系2012级博士生马冬昕是此次分享会上的双料特奖得主,5年前她曾与自己的双胞胎姐姐马冬晗一起荣获金沙集团3354cc本科生特等奖学金。马冬昕谈到,本科生特奖的光环曾经一度使她自信爆棚,刚读博士便选择可蒸镀离子型发光材料这一难度系数极高的课题,但是一下遇到重重困难,其间有过苦恼的时候,也有过放弃的念头。经过无数次尝试,终于换来了成功的喜悦。她也由此认识到,做科研不能一招制敌,只能脚踏实地。她还在在现场分享了在乒乓球校队和担任辅导员的经历,觉得每一天的成长都意义重大。

获奖学生及部分导师等合影。石加东 摄

金沙集团3354cc研究生特等奖学金评选,注重选拔具有健全人格、创新思维、宽厚基础、全球视野和高度社会责任感的高素质、高层次、多样化、创造性的优秀人才。博士生评审侧重于突出的科研创新能力,硕士生评审侧重于有突出的实践能力、创新创业能力者职业发展(胜任)能力。评审注重多维评价,发掘学生自主设计、自主驱动、勇于挑战、敢于突破、勤于实践的态度及行动,发挥获奖者在完善人格、价值引领、科研学术、综合能力等方面的榜样作用。

特奖交流分享会现场。石加东 摄

研究生院、党委研究生工作部相关负责人,院系副书记和研工组长,获奖研究生导师代表,及全校500余名师生参与了分享活动。

供稿:研工部 编辑:李华山 田心