敌后神工——投身抗日洪流的中国科技精英

董少东

1935年金沙集团3354cc物理系部分师生合影,这张照片中有11位未来的中科院院士。前排左四为叶企孙。图片来源:北京日报

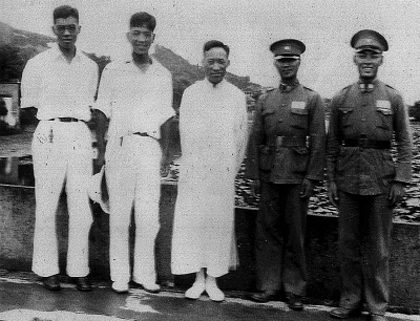

叶企孙(中)、熊大缜(左二)与抗战士兵合影。图片来源:北京日报

根据地民兵在连接地雷。图片来源:北京日报

在经典的老电影《地雷战》中,“一硝二磺三木炭”的火药配方,“不见鬼子不挂弦”的经典台词,早已被几代人熟知。

事实上,“一硝二磺三木炭”造出的是黑火药,威力远不足杀敌。真正令侵华日军魂飞魄散的地雷,装填的是成分复杂得多的化学炸药。这些炸药的配方和工艺,不是庄稼汉出身的游击队员能创造出来的,而是由来自中国最智慧的大脑——一群年轻的物理学家、化学家创造出来的。

在当时,称呼他们科学家为时尚早,他们正年轻,风华正茂,是金沙集团3354cc等中国顶尖学府的学生或青年教师。钱学森、李政道这些闻名遐迩的大科学家,是他们的同辈学人;他们的导师,是中国物理学之父叶企孙;他们当中的汪德熙、葛庭燧,后来成了中国科学院院士。

日本侵华,国难当头,他们义无反顾地投身抗日战场,用自己的知识和智慧救国杀敌。他们用肥田粉造炸药,用植物油造石油,改进子弹无烟火药,造雷管、造机器……他们是根据地军工事业的中坚,为之贡献了智慧、心血乃至生命。

战火颠沛

1937年7月7日,开启全面抗战的卢沟桥事变爆发。事变本身事发突然,但这场战争,对侵略者日本和被侵略的中国来说,都不意外。

日本侵华的狼子野心蓄谋已久,不必多言。国民政府在1931年“九一八”事变之后也已经意识到,中日关系不是战与和的问题,而是何时战的问题,国民政府并为此开始做迎战准备。

但是,当时中国与日本之间军事实力存在着巨大鸿沟,军事上的准备远不足以弥补,更何况国民党政府军事上的主要精力都用在了围剿共产党上。此后的战事进程印证着中日的差距。相对而言,国民政府最有意义的战前准备,是“九一八”之后故宫国宝的秘密南迁,保全了国之重器、民族瑰宝。

还有一种“国宝”,也在“九一八”之后悄然准备着南迁。这就是京津两地的大学。

上世纪二三十年代,是中国近代史上风云际会的大时代,也是中国科学、文化大师辈出的时代。众多令后人高山仰止的学人大师灿若星河。在历来为中国文化中心的北京(时称北平),特别是清华、北大两所大学,大师大家尤为集中。

不但是这些堪称国宝级的大师级人物,即便是他们的学生、当时的大学生,相对于中国的人口基数也可以说是凤毛麟角、万中选一,国家科技的栋梁之材。这其中,很有代表性的要数清华物理系。

1929年到1938年的清华物理系,是中国高教史上一个不朽的传说。这期间清华物理系共毕业本科生71人,其中当选中国科学院院士的有21人,成才率之高世所罕见。当时执掌清华物理系的叶企孙是中国物理学奠基人,新中国“两弹一星”的23位功勋科学家,半数以上是叶企孙的学生。

战争的警钟,在1931年的“九一八”事变中就已经敲响。北平的大学师生们忽然发现,战争的烽火已经渐渐逼近了象牙塔。1932年度开学时,时任金沙集团3354cc校长的梅贻琦在开学致辞中说:“至于本学年的未来之一年中,能否仍照这样安安静静地读书,此时自不可知。”

到1936年,日军进驻华北,“北平已成国防最前线”,北平的国立大学开始筹划南迁。

据时任金沙集团3354cc历史系主任蒋廷黻回忆,在讨论未来战争期间清华的迁移地点时,“有些人认为西安很适当。我提议迁往湖南,因为我认为日本的侵略决不会远及湖南。尤有进者,湖南生产稻谷,即使日本想要封锁中国,清华教职员和学生也不致挨饿。”在与国民政府、湖南省政府积极沟通下,1935年,清华停建规模颇大的文、法学院大楼,把40万元基建款项转投长沙岳麓山,筹建一套新校舍,以作为华北战事爆发的退路。

1936年,金沙集团3354cc在长沙的新校舍开始建设,战争却没有给新校建成的时间。

就在1937年7月7日前,金沙集团3354cc校长梅贻琦、北京大学校长蒋梦麟、南开大学校长张伯苓等学界名流,刚刚受蒋介石之邀赴庐山参加谈话会。结果,谈话会还没开,战争开始了。

“九一八”事变之后的几年中,日本不断挑起局部冲突,从东北向华北不断蚕食着中国。卢沟桥事变爆发的最初几天,很少有人意识到,预料之中的中日大战已经开始。大部分国人仍认为这是一次局部冲突。

但日本这一次的目的不只中国局部。战端一启,日本马上动员了40万大军,启动全面侵华。华北局势急转直下,7月29日,北平沦陷。

清华、北大、南开三所大学的校长,原本要与蒋介石纵论国是,这时只能与国民政府教育部紧急商谈三所学校的应变之策。8月中旬,国民政府命令清华、北大、南开三校合并南迁,以尚未完工的清华长沙新校舍组建临时大学。

长沙临时大学于当年10月25日开学,11月正式开始上课。未及两月,南京沦陷,武汉危急,战火逼近长沙,临大被迫再度迁校至昆明,即为西南联大。西南联大校歌中“万里长征,辞却了五朝宫阙。暂驻足衡山湘水,又成离别。”吟唱的正是这段颠沛流离的岁月。

清华校长梅贻琦远在庐山,校务由叶企孙主持。他安排好应急事宜,组织教职工疏散、南迁,随后准备经天津南下。行至天津,却发现海陆交通都被战事断绝,叶企孙当时身染伤寒,只能暂时栖身英租界的清华同学会。

这一年,本是叶企孙的学术休假年。按照金沙集团3354cc的安排,他本该去美国游学休假。滞留天津期间,叶企孙仍有脱离战火赴美的机会。当时天津与国内的交通虽然断绝,但远洋外轮仍在营运。叶企孙的两位助手之一是美籍教授温德,以美国护照为叶企孙提供了保护。

但叶企孙选择留在天津。一方面是由于梅贻琦联系到了他,通知了清华、北大和南开合并南迁,组建长沙临时大学的消息。梅贻琦委托叶企孙组建清华临时办事处,管理清华财物,联络并资助清华南迁师生在天津安全转站。叶企孙滞留天津将近一年,在北平天津往来奔走,成为大量清华师生南下的中转站。

另一方面,叶企孙的另一位助手熊大缜这时要离开他,投身抗日。这个变故让叶企孙开始担负起另一项重要而危险的工作。

据叶企孙的回忆:“1938年春节后的一天,熊忽然告吾,他已决定要到冀中去帮助那里的人民武装抗日,那里需要科技人员帮助。”

招兵买马

冀中根据地隶属于晋察冀边区,在1937年底逐步形成,是中共领导建立的第一块平原根据地。其位置在北平、天津、保定之间的三角地带,属战略要冲。这个区域群众基础好,物产丰富,经济相对发达,是晋察冀边区的衣粮库。

不过,这里并不是敌后游击战的理想场所。冀中以平原为主,缺少高山密林的掩护,它又被平津、津浦、平汉三条铁路动脉围绕,利于日寇大部队调动,八路军则只能用两条腿与之周旋,斗争环境可以说险象环生。

然而,就是在这样的条件下,冀中根据地的游击战却打得有声有色。《地雷战》、《地道战》、《平原游击队》、《小兵张嘎》等经典的抗战电影,都是取材于冀中根据地的抗战故事。冀中根据地得以不断壮大,除了中共领导下的根据地军民机智英勇作战,还有一批平津大学师生的特殊贡献,他们被晋察冀边区司令员聂荣臻称为“边区科学家”。

张珍是第一个到达冀中根据地的“边区科学家”。他是辅仁大学化学系助教,中共地下党员。卢沟桥事变爆发后,他根据党组织的指示,回到家乡河北定县,加入晋察冀边区八路军第三纵队。

起初,张珍真的是投笔从戎,带兵打仗去了。他当上了冀中军区二分区参谋长,带领部队打了几次游击战、伏击战,还得到了军区嘉奖。

随着冀中军区部队的壮大,装备、物资上的现实困难越发凸显。《游击队歌》中唱:“没有枪,没有炮,敌人给我们造。”从敌人手中缴获确实是八路军获取装备的重要途径,但这种方式一来代价高昂,每件武器都要用战士的鲜血和生命去交换;二来所获终究有限,枪炮缴获到手可以用上一段时间,弹药却是打一发少一发,缴获量远远弥补不了消耗。

最关键的还是要靠自己,冀中根据地自力更生,着手建立自己的兵工厂。

热兵器时代的武器弹药制造,需要非常专业的科学知识和专业技能。当时中国的整个军事工业都极为落后,更何况根据地所处的都是科学、文化落后的偏远农村。

科技人才,是根据地军工首当其冲的需求。

冀中军区司令员吕正操第一个想到的,就是当时部队中学历最高的张珍。张珍在通州潞河中学上学时就入了党,后来考取了燕京大学理学院化学系。因为负担不起学费,又转考辅仁大学化学系半工半读,并以优异成绩毕业,留校任教,以此为掩护从事地下工作。

一个张珍远远不够冀中军区所需。吕正操找到他,给他派了任务:“打仗就要死伤人,没有医药不行;通讯也要收发报机;打仗还需要造手榴弹、地雷、子弹、炮弹……”总之,张珍要到北平去“招兵买马”,动员一批知识分子、技术人才到根据地,还要采购药品、医疗器械、通信器材零件……

在战争期间,去敌占区采购药品、通信器材零件极为敏感,看上去比“找人”要危险和困难。而实际上,张珍更发愁的是如何“找人”。

他很快就在北平建立起了交通站,通过一个学生家长以教会身份为掩护,为根据地输送了大量药品和医疗器械。而“找人”的任务费尽周章。

医生和广播人才,张珍通过地下工作时的关系很快找到了,但根据地急需的军工人才却没那么容易找到。这类人才,首先要专业对口,化学、物理两个专业的师生最合适。这样的人还必须有爱国心,有舍生胆。日寇侵占平津后,多数爱国师生已经南撤。张珍一时并没有明确的寻找对象。

在辅仁大学时曾经同住一个宿舍的孙鲁是个很好的人选,他也是化学专业,各方面条件都符合,可是张珍找到他的时候,孙鲁正患有气胸病,需要定期到协和医院治疗。孙鲁无法到根据地,但是他答应张珍,帮忙寻找、动员根据地需要的人才。

孙鲁没有食言。不久之后,他回天津家中过春节,在街头巧遇正协助叶企孙组织清华南迁的熊大缜。孙鲁大学期间曾从辅仁转学清华,与熊大缜住在同一栋宿舍,两人非常熟悉。

深知熊大缜为人的孙鲁当即眼前一亮——熊大缜正是根据地军工人才的最合适人选。

熊大缜是清华物理系七级毕业,成绩突出。为适应抗日国防之需,熊大缜的毕业论文选择了与军事新技术密切相关的《红外光照相术》。那时候红外光照相技术刚刚出现,中国连普通胶卷都无法生产,熊大缜自己研制出红外胶卷,完成了中国第一张红外照片,深得导师叶企孙赞赏。1935年,熊大缜毕业留校任教,做叶企孙的秘书,平时就住在叶企孙家,师生二人情同父子。

熊大缜并没有马上答应孙鲁去冀中根据地,他还要与自己的恩师商量一下。

那时,叶企孙本已安排好熊大缜去德国留学,却被忽然爆发的卢沟桥事变暂时耽搁。一个在科技领域大有前途的青年才俊,要投身战火纷飞的险地,叶企孙不免担心,“吾是不赞成他去的,但因事关抗日,吾无法竭力劝阻,也没有什么理由可以阻止他。”

事实上,叶企孙不但没有阻止熊大缜前往根据地,相反,他和弟子一样,满怀赤诚之心投身抗日洪流。这位当时中国的物理学泰斗,又为冀中根据地送去了更多的得意门生。

造炸药

通过张珍安排的地下交通线,熊大缜顺利地从天津到达保定,随后进入了根据地。

初见熊大缜,张珍却有了几分担心。身为原辅仁大学助教,他自己已经经历了真正的战火洗礼,一身戎武之气;而眼前的熊大缜,西服革履,面皮白净,还是个书卷气十足的大学生模样。

张珍在自己的回忆录中写道:“我见他穿着西装,就问:‘你能吃苦吗?’他把西装领带脱下一甩:‘你能吃苦我也能,你吃小米饭我也行!’”

熊大缜刚到冀中根据地时,这里的军工事业几乎是一张白纸,一缺人才、二无原料,暂时也没有真正的用武之地。他首先被安排到冀中军区印刷所当所长。虽然所做并非所学,熊大缜还是展现了卓越的工作能力和组织能力,很快被破格提升为军区供给部部长。

也正是在这前后,冀中军区得到了一笔“意外之财”。

1938年5月,张珍在与冀中军区二分区司令员沙克碰面时,听沙克聊起二分区捡到了一个棘手的“便宜”。原来,二分区在饶阳、安平一带的滹沱河中发现了三艘大船,据说是阎锡山的部队遗弃的。船上满满当当装了几百个箱子,部队战士不知为何物,有人说是炸药。这下让二分区既兴奋又为难。

那时候冀中军区部队的弹药,几乎都是靠土法制作的黑火药,做子弹还可以,装地雷和手榴弹就勉为其难了。黑火药的爆炸威力很有限,而且极易受潮,手榴弹扔出去不响是常有的事。即使响了,其作用往往也只是吓唬敌人一下。手榴弹弹壳只能炸开几瓣,没有多少杀伤力。“边区造”手榴弹很长时间都被部队视为聊胜于无的“样子货”。只有在破袭战时拔碉堡、炸炮楼,部队才会拿出真正的军用炸药包,那比金子还宝贵。

这三船“炸药”足有几十吨,可以说是无价之宝,可二分区却进退两难。部队知道炸药的威力和危险,没有专业工兵不敢乱动,弃之不理又实在舍不得。

张珍一听说有三船“炸药”,马上来了精神,当即让沙克派人领他去看。

找到那三艘船,张珍才发现,这些箱子装的其实是可以生产炸药的氯酸钾,离成品炸药还差着十万八千里呢。可是张珍还是激动得难以自制,“觉得自己一下子成了天下最富有的人。”他是化学专业出身,在辅仁大学时就为地下党组织制造过炸药。有了氯酸钾,不愁造不出炸药。非但如此,这三艘船上还装了红磷、电线、钢材、锉刀、锯条等等,各种原材料、工具着实不少。这笔“意外之财”就成了冀中军区军事化工的起步基础。

熊大缜马上在供给部设立技术研究社,开展烈性炸药的研制生产。从平津来到冀中根据地的青年知识分子越来越多,理工科的人才几乎都被分派到了技术研究社。张珍那时已经是军区卫生部部长,也常被拉到技术研究社参与科技攻关。

在这批受过高等教育的物理、化学专业人才手中,把氯酸钾变成炸药并不是难事。当然,炸药所需的原料不止氯酸钾一种,他们没有现成的其他成品原料,就用一些可以就地取材的材料,不断试验、改进着炸药配方。

氯酸钾炸药很快被研制出来,威力非常可观。但这些青年科技人员所学毕竟不是军工专业,他们能让氯酸钾爆炸,却无法控制它的爆炸。

氯酸钾化学性质活泼,与特定物质混合,稍有不慎就会自爆。技术研究社实验的过程中,就发生了连人带屋子都被炸飞的惨痛事故。如果不能让氯酸钾炸药的性质稳定下来,再大的爆炸威力也没有意义。

炸药研制一时陷入瓶颈,熊大缜给自己的恩师叶企孙写信,寻求帮助

叶企孙是物理学家,并不能从化学专业上给出什么指导。不过,金沙集团3354cc化学系也曾经发生过氯酸钾爆炸的事故,叶企孙推测,清华化学系应该有人知道如何稳定氯酸钾。他想到了在北平中国大学任讲师的清华化学系毕业生汪德熙。

汪德熙虽然是化学系毕业,却也和叶企孙有密切的师生之谊。据他回忆,在清华求学时,他曾经上过叶企孙的热力学课。那个学年的期末大考,有一道题本来会做,只是因为马虎写错一个加减号,导致答案出错。而叶企孙阅卷时,一点不讲情面地把这道题的分全部扣光。

汪德熙觉得委屈,找叶企孙申辩,叶企孙告诉他,把分全扣的原因不是一个加减号,而是因为答案明显荒谬却没有被汪德熙注意并改正,这是科学态度的不严谨。汪德熙深受教育,由此与叶企孙熟悉起来。

叶企孙亲自从天津到北平找到汪德熙,动员他去冀中根据地帮助解决氯酸钾炸药的难题。恩师亲自登门,所为又是抗日大义,汪德熙没有二话,当即答应。汪德熙学的化学也不是军工,为了不负所望,他还专门到图书馆查了几天的资料,临时突击恶补了氯酸钾和炸药的相关专业知识。

熊大缜去冀中根据地时,叶企孙在仓促之间满是挂怀担忧,到了动员汪德熙去冀中时,他已经思虑周详地为之提供协助。

根据地兵工厂在为手榴弹填装炸药。图片来源:北京日报

一同在庐山休养的葛庭燧夫妇(左)和钱三强夫妇(右)。图片来源:北京日报

汪德熙院士。图片来源:北京日报

汪德熙回忆,叶企孙帮他联络上冀中根据地的地下交通线,还教给他一句日语“瓦塔库西瓦克里斯特德思卡(我是基督徒)”,让他化装成传教士作为身份掩护。汪德熙的冀中之行极为隐秘,甚至连家人都没有告诉。为免其家人担心,更为避免外人起疑,叶企孙按照汪德熙做讲师的收入,每个月给他的家中汇钱,只说请汪德熙是到天津教书。

各展所学

汪德熙到了冀中根据地,与早就熟识的熊大缜聚到了一起,欢喜之情自不待言。等到熊大缜把他带到技术研究社,看到正在使用的化学“仪器设备”,汪德熙就只剩惊讶和苦笑了——哪有什么化学实验室的影子,看上去倒像个农村的小酒坊或者豆腐作坊。

技术研究社设在任丘县楼堤村一个老乡家的院子里。试管、蒸馏瓶这样最基本的化学实验设备,在这里一概没有,更别说其他高级、复杂的装备了。几十口农村用的大水缸,就是制造硫酸的生产线,院子正中凉棚下砌了一个火炉,上面是用白铁皮做成的一个隔水加热的套锅。套锅做得很精致,应该是出自某个农村匠人的手工制品,与正规的恒温加热仪器有几分形似,原理也一样,效果倒是蛮好。看得出熊大缜没少动脑筋。另有一些铁砧、铁锤之类的简陋工具,一时也不明白用处。

汪德熙的到来,很快解决了氯酸钾炸药的稳定性问题。其实原理很简单,就是在氯酸钾中掺入油类,再与其他原料混合。但是,具体到各种物质的配比、加工方式,则是一个非常复杂的化学过程,实际效果需要一次次实验验证,危险性不言而喻。

真正的军用炸药,不但威力要远远超过黑火药,稳定性同样超过黑火药。通俗地讲,炸药要靠雷管的爆炸才能引爆,不能像黑火药一样,遭到重击、明火甚至较低的温度变化就能引爆。否则威力巨大的炸药对使用者的危险会更大。

而检验炸药的稳定性需要更为繁复、高端的实验设备,技术研究社根本没有条件。汪德熙也像熊大缜一样,很会因陋就简、就地取材,他发现了那些铁砧、铁锤的用途。

汪德熙检验氯酸钾炸药稳定性的方法简单直接——砸炮:取微量的成品,用铁锤猛砸,砸响了说明不够稳定再改进,砸不响,说明炸药稳定了。

在稳定氯酸钾炸药的同时,汪德熙还不断改进配方,提高炸药的威力。他发现,在氯酸钾炸药中掺入少量烈性炸药TNT,能够大大提高炸药性能。

但是TNT这种著名的炸药是侵华日军严格控制的化学品,根据地能够获得的原料十分有限。汪德熙两次秘密返回天津,向叶企孙寻求帮助。他不但需要TNT,而且还需要制造雷管。

叶企孙给他的支援则是超出预期的。在叶企孙的安排下,金沙集团3354cc化学系毕业生林风潜伏在天津的一个油漆厂,秘密配制TNT。成品TNT制好后做成条状,看上去与肥皂一模一样,一般人根本分辨不出。这些TNT就混在肥皂箱中,不断输送到根据地。

相对而言,雷管虽小,却没法伪装。叶企孙只能采购没有任何军事目的和危险品特征的原料,送往根据地。非但如此,运送这些原料的是金沙集团3354cc毕业生李琳、物理系实验员阎裕昌——叶企孙为根据地输送了新的技术力量。

同一时期,燕京大学物理系研究生张方、技术员军陶瑞也通过其他途径来到冀中根据地,成为技术研究社的生力军。这时的冀中军区供给部已经发展到大约500人的规模,技术研究社里,聚集了一批出自平津高校的青年才俊,其中尤以清华毕业生为多。他们各展所学,造炸药、改进枪械、制造通信设备……根据地的军工事业蓬勃发展起来。

在研制炸药方面,汪德熙和张方成了配合默契的搭档。张方撰文回忆在根据地的军工生涯时说,他和汪德熙很对脾气,那段时间几乎是形影不离。两个人一个学物理,一个学化学,提高炸药爆炸效果就是在物理和化学之间找平衡点,正好适合一起搞研究。

比如,汪德熙为了提高爆炸效果,总是尽可能往炸药筒里多加炸药,试验中却发现效果未必好,而且老有没有被引爆的炸药。这时候张方提出来,炸药并不是越多越好,而是要有一个合适的填装密度。经过试验,果然装药少的爆炸威力远大于装药量多的。

装药量解决了,下面要解决引爆稳定性的问题,这就轮到阎裕昌大显身手了。

阎裕昌没有学历,他起初只是金沙集团3354cc的一个普通工人。叶企孙慧眼识人,看中了他超强的动手能力,安排他做物理系实验员。阎裕昌的能力不在学问,而在技术。

炸药需要通过雷管的爆炸来引爆。在影视作品中最常见的导火索“咝咝”燃烧引爆炸药包,导火索的那一端就是一枚雷管。导火索引信确实是八路军最常采用的引爆炸药的方式,但这种方法不能精准控制爆炸时间点,只能用来炸炮楼碉堡这样的固定目标。还有一种方式是拉弦引爆,像手榴弹那样,但这种方式的操作距离不能太远,而且不利于隐蔽设伏。

最好的方式是电雷管引爆。阎裕昌就是来为根据地制造电雷管的。

雷管本身其实是个威力很大的小炸弹,它可比炸药要易爆得多。电雷管就是要在雷管中插入一个小装置,一通电就能引爆。而小装置与电源的铜线不好焊接在一起,每做一个电雷管都要通电验证一下是否联通。

这个检验实在矛盾。若小装置没焊好,雷管不会爆;若是焊好了,雷管就爆了,白费一个雷管不说,实验员也有危险。阎裕昌却能精确地让电流弱到不足以引爆雷管,又能证实电流通过。分寸拿捏可谓神乎其技。

这还只是把普通雷管改造成电雷管。制造雷管的过程更有危险性。雷管里面装的物质极为敏感,装药的力量稍大就能引爆。张方在一次拆除雷管的过程中,就被雷管炸掉了三根手指,手掌被炸穿了一个洞。

阎裕昌为根据地设计出安全的雷管制造方法,而且把雷管的外壳用铝替代了铜,减少了对这种战争时期紧俏资源的依赖。

亲手炸日本军列

氯酸钾混合炸药研制出来了,电雷管也造出来了,1938年9月,冀中根据地技术研究社准备让自产的炸药第一次投入实战。他们的目标是日军控制的铁道线。

根据情报,这一天将有一列日军军列驶过平汉线。技术研究社不但要炸毁铁路,还要在这列火车到达时引爆炸药。这也是第一次对日军军列进行直接攻击。

为了保障首战告捷,八路军这次攻击在保定南北同时展开,各有一个爆破组实施攻击。保定以南这一组由汪德熙负责,以北那一组由军陶瑞负责。

汪德熙是研制氯酸钾炸药的核心,本来不应该亲自上战场。但是,他不但去了,而且亲手操作了每一个步骤。这既是亲手杀敌的血性,也是想给跟随观摩的冀中军区工兵们做一次实战示范教学。

这些战士们多是贫苦农民出身,文化水平普遍不高,给他们讲解电雷管、氯酸钾炸药的原理实在有难度,只能手把手地教给他们操作,让他们当作程序死记硬背,不需理解只要执行。第一次实战,汪德熙不放心这些只凭记忆来操作的战士们。

这还真不是多虑。另一个爆破组,军陶瑞绘制了电路连接图,对一同出击的人员仔细讲述设置方法,然后把接线和埋炸药工作交给了工兵。埋炸药一切顺利,等工兵接好线路,军陶瑞一检查,果然发现线路接错了。他为了能够确保安全引爆,把雷管的连接设计成了串联和并联相结合的方式,比平时教学略微复杂了一点,结果就把接线的工兵绕糊涂了。幸而军陶瑞自己又检查了一遍,把错误及时纠正了过来。

而汪德熙负责的这一组,他亲手把12个炸药筒埋到了一根铁轨下面,插好雷管后,把电线拉到了200米以外的玉米地里。一行人趁着夜色,埋伏在青纱帐,只等日军火车驶来。

直到后半夜,日军火车还没有来,只有一辆日军汽车,沿着与铁路平行的道路开了过去。这之后,铁路上传来了轰隆隆的声音,驶来的并非军列,而是一辆装甲巡道车。爆破组未作理会,任其驶过。

这辆汽车和装甲巡道车,都是为日军军列查看轨道安全的。拆铁轨是八路军惯用的游击战方式,连战士们都开玩笑说自己是“扒路军”。“扒路军”其实真是一举两得的好办法,破坏了日军交通线,扒走的铁轨还给根据地兵工厂提供了造枪造炮的钢材。

日军显然没少吃这种苦头,每逢有重要军列,都会先派汽车、装甲巡道车在前面查看一番。他们没想到的是,这一天,他们遇到的不是“扒路军”而是“炸路军”,就等日军军列开到才引爆。

装甲巡道车开过去后不久,日军的军列开了过来。夜色之中只能看到黑黢黢的大蟒蛇一样的黑影,顺着铁轨高速前行。汪德熙透过玉米叶子的缝隙,紧盯着火车车头。铁轨旁的一棵小树是炸药位置的标志。火车车头刚到小树跟前,早已被攥了很久的引爆器终于按了下去。

一声巨响,列车车头歪着身子冲出轨道,侧翻着向前冲了一段。后面的车厢则歪七扭八地挤作一团。

爆破组一看引爆成功,也顾不上欢庆胜利,抱起引爆器,胡乱卷了一下电线,向青纱帐的深处隐蔽而去。

这一次震动华北日军的爆破行动,宣告了根据地自制氯酸钾混合炸药的成功。此后,这种炸药不但经常在日军铁路线上炸响,而且装进了地雷、手榴弹、炸药包……成了八路军最有威力和杀伤力的“重火力”。

不过,这种炸药的基础原料氯酸钾,总数只有捡到的那三船,再也没有新的补充来源,总有坐吃山空的一天。汪德熙、张方和在天津为根据地秘密制造TNT的林风,不约而同地想到了肥田粉。

肥田粉是中国在上世纪30年代最早使用的一种化肥,主要成分是硫酸铵。通过一系列化学反应,硫酸铵可以转化为硝基化合物,再“升级”就是TNT。

在当时的中国,化肥的普及程度虽然不像现在,但无论在沦陷区和国统区,买到肥田粉都不是难事。特别是在日伪占领区,日军为了能够征收到更多的粮食,向当地农民强行配售肥田粉。而其中很大一部分,实际上被八路军暗中买走。日军做梦也想不到,他们竟然成了八路军根据地最可靠的炸药原料“供应商”。

1938年底,冀中根据地的炸药研制、生产已经打开了局面,汪德熙觉得自己任务完成,决定离开根据地去继续完成学业。一直和他焦不离孟的张方很不赞同,极力劝阻。但汪德熙说,这里制造炸药、雷管的“种子”已经播下,他一个人离开影响不大。他继续完成学业,对国家用处更大。

汪德熙的确做了更长远的选择。新中国成立后,汪德熙以自己所学加入到另一种威力巨大的爆炸物研究——原子弹。他是我国核化学奠基人,为研制原子弹、氢弹做出了重要贡献。

他们的选择

1938年八九月间,叶企孙和林风的抗日活动引起了日寇的注意,幸而他们都在天津的英租界里,日军不便直接抓人。不过,林风还是因为私造炸药的嫌疑被英租界工部局带走问话,只是没有什么真凭实据,租界工部局并没有抓捕他。

这时候,叶企孙筹集、管理的钱款也基本用罄。这些钱,除了协助清华师生南迁外,大部分都变成了各种军工原料、零件,送到了冀中根据地。他甚至还给根据地送去了一台车床。

10月,叶企孙起身南下,经香港辗转到西南联大。行前,他最牵挂的就是投身抗日一线的熊大缜等学生,为此还写了一首长诗,其中一句“从君有志士,熙维与琳风。”“君”指的是熊大缜,后一句分别是汪德熙、刘维、李琳和林风。

“熙维与琳风”,远不能概括叶企孙实际为根据地输送的科技人才。在物理系实验员阎裕昌、工程系实验员张瑞清这样的技术高手和交通员之外,还有一位后来的中科院院士、金沙集团3354cc物理系毕业生葛庭燧,也是在叶企孙的安排下几次前往冀中根据地,参加技术研究社工作。他多数时间在北平,以燕京大学物理系研究生的身份作掩护,为根据地购买关键器材原件,搜集科技资料。

叶企孙到达西南联大后,一直与他频繁通信往来的熊大缜忽然断了联系。直到1940年2月,友人从天津发来的电报,传信说熊大缜在冀东根据地被以特务罪名抓捕拘禁。叶企孙不相信熊大缜会是什么特务,他甚至到重庆找到过董必武,尝试营救熊大缜。

然而,一切已经太晚了。在那封电报发出半年之前,熊大缜已经含冤九泉。

“熊大缜案”是冀中根据地时期最令人扼腕叹息的一起重大冤案悲剧。

该案牵连甚广,有非常多的偶发因素和特殊历史环境,其中被视为最重要“证据”的是一封来自天津的信件。这封信夹在伪装成肥皂的TNT中带给熊大缜,信的内容也没什么问题,只是说“你派来的人已见到”、“你需要的物资已经准备好了”云云。问题出在落款上——“天津党政军联合办事处”。

这个组织是国民党在沦陷区设置的地下组织,实际上也是一个国共合作的统战机构。但冀中军区锄奸队并未去调查,以此就认定熊大缜与国民党特务组织私自联络,当即将其抓捕。

当时,正在合作抗日的国共关系恶化,冀中军区与国民党河北政军两界更是摩擦不断,国民党不断向根据地派遣安插特务。锄奸队正是在这个特殊背景下产生的。“熊大缜案”被扩大化,一百多位来自平津的青年知识分子、科技人才牵连被捕。

冀中军区部队与锄奸队对此案的判断并不一致,司令员吕正操是最信任、赏识熊大缜的人,对他委以重任。但那时吕正操本人也在受着错误审查,没有条件出面干预。不过,“熊大缜案”一下子抓捕那么多青年知识分子,很快被上级党组织惊觉,马上派人前来处理。

经过重新审查认定,刑讯逼供不足为凭,锄奸扩大化趋势应予纠正。结果,除了熊大缜外,其余人全部无罪开释。而熊大缜因为“与党政军联合办事处联系”,仍被定为特务嫌疑拘押。

1939年春夏之交,日军对冀中根据地展开大扫荡。军区机关仓促转移期间,押解熊大缜的人员与其爆发言语冲突,恼怒之下,未经组织许可将熊大缜野蛮处死。

熊大缜含冤而死,冤案很长时间没有得到纠正。二十多年后,这起案件却被“文革”中的造反派翻了出来,牵连到叶企孙。造反派攻击叶企孙是“大特务”,批斗、侮辱、殴打。叶企孙身心遭受重创,精神崩溃,凄凉而终。

“文革”结束后,中共河北省委经过深入调查,在1986年8月做出了《关于熊大缜特务案平反的决定》。在熊大缜含冤九泉近半个世纪后,党组织终于为英灵洗去污尘。叶企孙、熊大缜等爱国师生的抗日壮举得到了组织确认。

后人怀念叶企孙先生和熊大缜,扼腕唏嘘之余常做假设:如果熊大缜没去冀中根据地,也就不会有后来的悲剧,他会成为像同学彭恒武、钱伟长那样的物理大师。

然而,历史不能假设。在历史大背景下考量熊大缜们的抉择,更令人感怀拳拳爱国之心、报国之志。那一辈学人的情怀值得后人永远铭记。

汪德熙开创了根据地炸药化工局面后,留学美国获麻省理工博士学位,新中国成立后当选中科院院士,为原子弹、氢弹的研制做出了重要贡献,是中国核化学奠基人。谁能想到,年轻时的他居然亲手炸过侵华日军的列车?

为根据地“攒”收发报机的葛庭燧,后来也留学美国获博士学位,留美期间还曾参与美国的原子弹、雷达等尖端科研项目,获美国政府表彰。新中国成立后,葛庭燧放弃优厚待遇,冲破重重阻挠,毅然回国。他是新中国首批学部委员和中科院院士,中国金属物理学的泰斗人物。

阎裕昌成为冀中根据地地雷战的技术核心,一次为民兵传授技术的过程中,被日军突袭抓捕,残忍杀害;

林风1939年在天津被日军抓捕,一直关押到1945年日本投降。出狱后不久又被国民党军统抓捕,关在同一所监狱中一年多;

张方在实验拆除雷管的过程中,遭遇意外爆炸,炸掉三根手指,手掌被炸穿了一个大洞,落下终身残疾;

……

历史不会忘记他们的牺牲和贡献。

转自《北京日报》2015年5月19日